प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली

*प्रकाशनार्थ*

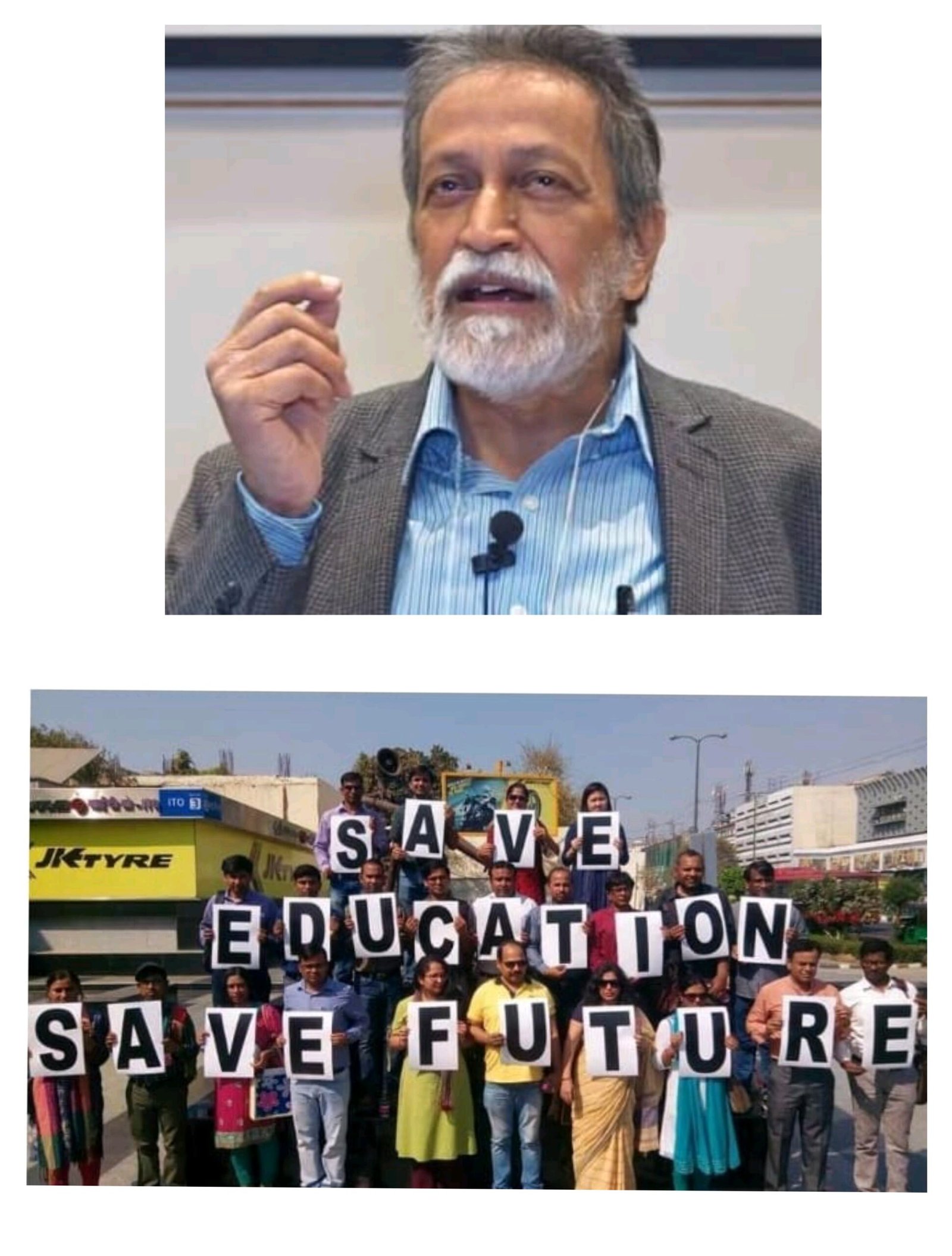

*शिक्षा : दो विरोधी परिप्रेक्ष्य – कम्युनिस्ट और आरएसएस*

*(लेख : प्रभात पटनायक, अनुवाद : राजेंद्र शर्मा)*

भारत में कम्युनिस्ट अपने कार्य क्षेत्रों में स्कूल और कालेज स्थापित करने के लिए अक्सर सार्वजनिक चंदे करते और सार्वजनिक प्रयास करते आए हैं। बेशक, यह आरएसएस जैसे फासिस्ट संगठनों द्वारा बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किए जाने की गतिविधि से पूरी तरह से अलग था।

अव्वल तो कम्युनिस्टों ने शिक्षा संस्थाएं इसलिए स्थापित नहीं की थीं कि उन्हें नियंत्रित करें और उनके जरिए सिर्फ अपनी खास विश्व दृष्टि का प्रसार करें। उनका मकसद तो जनता के बीच शिक्षा के आम स्तर को ऊपर उठाना था और यह वे इस पक्के यकीन के साथ करते थे कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो वे खुद ही कम्युनिस्ट विश्वदृष्टि की कीमत समझ जाएंगे।

इस तरह, कम्युनिस्टों द्वारा खड़ी की गयी संस्थाएं प्रामाणिक शिक्षा संस्थाएं ही थीं, न कि सिर्फ एक खास प्रचार करने का साधन। दूसरे, इसी कारण से कम्युनिस्टों ने सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाए थे, जैसे कि फ़ासीवादी बनाते हैं, ताकि उन्हें आसानी से प्रभावित होने वाली उम्र से ही पकड़ा जा सके, बल्कि उन्होंने परिपक्व छात्रों के लिए कॉलेज भी बनाए थे, ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक विचारों पर चर्चा कर सकें और राय बना सकें।

*शिक्षा : दो विरोधी परिप्रेक्ष्य*

दूसरे शब्दों में, ये दो अलग-अलग उद्यम, शिक्षा के प्रति पूरी तरह से एक-दूसरे की विरोधी दृष्टियों को अभिव्यक्त करते थे। बर्टोल्ट ब्रेख्त ने जब लिखा था: ‘‘भूखे इंसान, किताब उठा’’, वह शिक्षा के प्रति वामपंथ के रुख को ही अभिव्यक्त कर रहे थे, जो शिक्षा को ऐसी चीज मानता है जो नजरिए को विस्तृत करती है और इसलिए सारत: मुक्तिदायी होती है।

शिक्षा के प्रति फ़ासीवादी रुख इससे ठीक उल्टा होता है। इसके हिसाब से जनता के परिप्रेक्ष्य का किसी भी प्रकार से विस्तार होना, सारत: भीतरघाती होता है और इसलिए उसे कुचला जाना चाहिए। इसलिए, तमाम प्रामाणिक शिक्षा को कुचला जाना चाहिए और उसकी जगह पर फ़ासीवादी प्रचार को बैठा दिया जाना चाहिए।

जहां वामपंथ ‘‘भूखे इंसान’’ का आह्वान करता है कि ‘‘किताब उठा’’, फ़ासीवादी किताबों को जलाने को बढ़ावा देते हैं, जैसा उन्होंने नाजी जर्मनी में किया था।

*बुद्धिजीवियों के प्रति फ़ासीवादी शत्रुता*

आज के नव-फ़ासीवादी, इस मामले में अपने पूर्ववर्तियों का ही अनुकरण करते हैं। वे शुद्ध रूप से आम तौर पर बौद्धिक गतिविधियों और एक सामाजिक समूह के रूप में बुद्धिजीवियों के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। तमाम उत्कृष्ट शिक्षा संस्थाओं का सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ऐसे ही निजाम वाले अन्य देशों में भी, और यहां तक कि अमरीका में भी, जिस तरह का ध्वंस हो रहा है, इसी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है।

भारत में अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की हिम्मत करने वाले बुद्धिजीवियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों से आतंकित किया जाना ; उन पर ‘‘खान मार्केट गैंग’’ (उसका मतलब चाहे जो भी हो), ‘‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’’, ‘‘अर्बन नक्सल’’ जैसे ठप्पे लगाकर उनके प्रति सार्वजनिक शत्रुता भड़काया जाना, आदि सभी इसी प्रवृत्ति के हिस्से हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि अमरीका में डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है कि अमरीकी यूनिवर्सिटियां कम्युनिस्टों से भरी हुई हैं, जिन्हें चुन-चुनकर निकाले जाने की जरूरत है। इस तरह का भय, शिक्षा के प्रति नव-फ़ासीवादी रुख में अंतर्निहित है।

मोदी सरकार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को नष्ट करने की, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को ठप्प करने की, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भीतर से ध्वस्त करने की, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को आतंकित करने की, दिल्ली विश्वविद्यालय को अस्थिर करने की, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट को हथियाने की (जिसके खिलाफ छात्रों ने लंबा आंदोलन चलाया था) और बड़ौदा के महाराजा सायाजी राव विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग को नियंत्रित करने की, व्यवस्थित तरीके से कोशिशें की हैं। ये सभी ऐसी संस्थाएं हैं, जो मुख्यत: आजादी के बाद बनी हैं, जिन पर देश सचमुच गर्व कर सकता है और इन संस्थाओं पर हमला देश के मौलिक और रचनात्मक चिंतन को बुझाने की सबसे भोंडी कोशिश का प्रतिनिधित्व करता है।

विचार पर यह हमला डरावने तरीके से कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर और अमरीका में अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं पर, ट्रम्प प्रशासन के हमले जैसा ही है।

*नव-उदारवाद ने बढ़ाया बुद्धिजीवियों का अलगाव*

बहरहाल, सोच को बौना करने और बौद्धिक गतिविधि को कुचलने की नव-फ़ासीवादी कोशिशों को समझना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक इससे काफी भिन्न चीज है, जो पहेली जैसी लगती है। क्या वजह है कि एक ऐसे देश में, जहां हमेशा से बुद्धिजीवियों का बड़ा सम्मान किया जाता रहा है (जोकि बेशक एक पूर्व-पूंजीवादी विरासत है), इस तरह की कोशिश को एक हद तक सफलता मिल गयी है। पढ़ने-पढ़ाने की दुनिया से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस बात की गवाही देगा कि अभी कुछ अर्सा पहले तक भारत में आम लोग बुद्धिजीवियों को, खासतौर पर शिक्षकों को, बड़े सम्मान की नजर से देखते थे। तब क्या वजह है कि बुद्धिजीवियों पर मोदी सरकार के हमले के प्रति वैसी हिकारत पैदा नहीं हुई है, जिसकी सामान्य रूप से उम्मीद की जाती थी। अमरीका का मामला इस लिहाज से थोड़ा अलग है। चूंकि उसका कोई सामंती अतीत नहीं है ; वहां कभी भी बुद्धिजीवियों को वैसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठाया जाता था, जैसे भारत जैसे पुराने समाजों में सामान्य रूप से बैठाया जाता था। लेकिन, भारत में ठीक-ठीक ऐसा क्या हुआ है, जिसने इसे बदल दिया है?

इस तरह के बदलाव के पीछे काम कर रहा सबसे निर्णायक कारक, बेशक देश में नव-उदारवादी निजाम का आना ही रहा है। नव-उदारवाद ने इस बदलाव में कम-से-कम तीन अलग-अलग तरीकों से योग दिया है।

*पहला* : इसने आय की असमानताओं को बहुत बढ़ा दिया है और हालांकि बुद्धिजीवी तथा शिक्षक ऊंंची आय अर्जित करने वालों में नहीं रहे हैं, उनका एक उल्लेखनीय हिस्सा नव-उदारवाद के दौर में आम मेहनतकश जनता के मुकाबले में काफी खुशहाल रहा है। 1974 में जहां भारत में एक क्विंटल गेहूं का सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य 85 रुपये था, किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक ऐसोसिएट प्रोफेसर का शुरूआती वेतन 1,200 रुपये प्रति माह होता था। आज गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये है, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक ऐसोसिएट प्रोफेसर का शुरूआती बुनियादी मासिक वेतन, 1,31,400 रुपये है।

बहुत ही मोटे तौर पर अगर इन आंकड़ों को इन दो श्रेणियों की आय की गति का संकेतक माना जाए, तो हम यह देखते हैं कि इस दौरान शिक्षक या अकादमिक की आय 100 गुनी से ज्यादा बढ़ी है, जबकि किसान की आय 27 गुनी ही बढ़ी है। यानी इन वर्गों की आय का अनुपात, इस दौरान तीन गुना ज्यादा बढ़ गया है और यह दौर मोटे तौर पर नव-उदारवाद का दौर रहा है। ऐसे हालात में, अकादमिकों तथा अन्य बुद्धिजीवियों और मेहनतकशों के बीच अलगाव बढ़ जाने में शायद ही किसी को हैरानी होनी चाहिए।

*दूसरा कारण* : पूंजीवाद पहले के समुदायों को तिरोहित करने का काम करता है। भारत में बुद्धिजीवियों का जो सम्मान हुआ करता था, वह पूर्व-पूंजीवादी दौर के समाज की भावना की ही विरासत थी। नव-उदारवादी निजाम ने देश में पूरे कद में और बिना किसी रू-रियायत के, पूंजीवाद को उन्मुक्त किया है। उसने पूर्व-पूंजीवादी दौर में रही समुदाय की भावना को विलीन करने का काम किया है और बुद्धिजीवियों तथा मेहनतकशों के बीच की खाई को और चौड़ा करने में योग दिया है।

*तीसरे* : व्यक्तिकरण की इस प्रवृत्ति के साथ ही साथ, वैश्वीकरण की भी परिघटना चलती रही है, जिसका अर्थ था बुद्धिजीवियों के एक बड़े हिस्से का घरेलू समाज में अपनी जड़ों से कट जाना और उनके बीच वैश्विक नैटवर्किंग की प्रवृत्ति पैदा होना। पुन: इसने भी उन्हें देश के मेहनतकशों से दूर किया है।

इन सभी कारणों से नव-उदारवाद ने मेहनतकश जनता और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच खाई को चौड़ा करने में योग दिया है और इससे नव-फ़ासीवाद के लिए बुद्धिजीवी वर्ग पर हमला करना आसान हो गया है, जो आम तौर पर जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सहिष्णुता के रखवाले के तौर पर काम करता है। यह एक और रास्ता है, जिससे नव-उदारवाद ने, नव-फ़ासीवाद के लिए जमीन तैयार की है।

किसी को यह लग सकता है कि बुद्धिजीवी वर्ग के प्रति मेहनतकश जनता के बीच अतिरिक्त सम्मान खत्म होने को तो एक स्वागत योग्य घटना विकास माना जाना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक भेदों को और सामाजिक असमानताओं को मिटाता है। लेकिन, यह सोचना गलत है। बेशक, एक समतापूर्ण समाज में बुद्धिजीवी नाम का अलग वर्ग नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समाज में हर कोई एक कामगार और एक बुद्धिजीवी, दोनों ही होता है। आखिरकार इसी के लिए तो कम्युनिस्ट शिक्षा संस्थाएं स्थापित करते हैं। लेकिन समतावाद के नाम पर सिर्फ बुद्धिजीवी वर्ग का प्रत्याख्यान करना तथा उसे बदनाम करना, समाज को दिशाहीन बनाने का ही काम करता है और उसे नव-फ़ासीवादियों तथा धोखेबाजों के प्रभाव के सामने अरक्षित कर देता है।

दूसरे शब्दों में, विचारों के एक छोटे से समूह के बीच केंद्रित रहने के बजाए, जिसका इन पर इजारेदाराना नियंत्रण हो, विचारों के जनता के बीच बिखेरे जाने में और विचारों के नष्ट किये जाने में, एक बुनियादी अंतर है।

*संवेदनशील बुद्धिजीवियों की भूमिका*

वास्तव में अर्थशास्त्री जेएम केन्स जैसे सचेतन उदारवादी लेखक तक, गहराई से पूंजीवादी समाज में सामाजिक रूप से संवेदनशील बुद्धिजीवियों की मौजूदगी का महत्व समझते थे, जिन्हें वह ‘‘शिक्षित पूंजीपति वर्ग’’ कहते थे। इस तबके को समाज में पर्याप्त प्रभाव हासिल होना चाहिए, ताकि व्यवस्था को सुधार सके और उसके दोषों पर काबू पा सके। नव-उदारवादी निजाम के अंतर्गत ऐसे पूरी तरह से आत्ममुग्ध तथा सामाजिक रूप से असंवेदनशील बुद्धिजीवी पैदा होना, जिन्हें विकसित पूंजीवादी देशों में भी समाज में प्रभाव हासिल नहीं है, उत्तर-पूूंजीवाद का एक बड़ा अंतर्विरोध है। भारत जैसे देशों में यह निश्चित रूप से नव-फ़ासीवाद के विकास में मददगार रहा है।

बहरहाल, नव-उदारवाद के संकट के चलते ही यह संभव हो जाता है कि मेहनतकश जनता और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच की खाई को लांघा जाए, ताकि नव-फ़ासीवाद की शिकस्त के हालात बनाए जा सकें। बुद्धिजीवी वर्ग इस संकट का शिकार हो रहा है और उत्तरोत्तर उस विशेषाधिकार-प्राप्त स्थिति से नीचे आता जा रहा है, जो पहले नव-उदारवाद के अंतर्गत उसने हासिल कर ली थी। हमने पीछे इसका जिक्र किया था कि कैसे नव-उदारवादी दौर में भारत में अकादमिकों की तनख्वाहें, मिसाल के तौर पर किसानों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही थीं। लेकिन, नव-उदारवाद के संकट के दौर में इन कथित रूप से ऊंचे वेतनों का समय पर भुगतान तक नहीं हो रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में अकादमिकों को झेलनी पड़ी आर्थिक कठिनाइयां ही इस बात की गवाही देती हैं कि नव-फ़ासीवाद के संकट के दौरान, बुद्धिजीवियों और उस मेहनतकश जनता की नियतियां परस्पर जुड़ रही हैं, जो इस तरह के संकट के बीच मंच के केंद्र में आती जा रही हैं।

*(लेखक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफ़ेसर एमेरिटस और अर्थशास्त्री हैं।)*

RNI:- MPBIL/25/A1465

Devashish Tokekar

Vande bharat live tv news,nagpur

Editor

Indian Council of press,Nagpur

Journalist

Contact no.9422428110/9146095536

Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur – 440015